| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

Home > Costume > 甲冑/装束 > 武官束帯

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

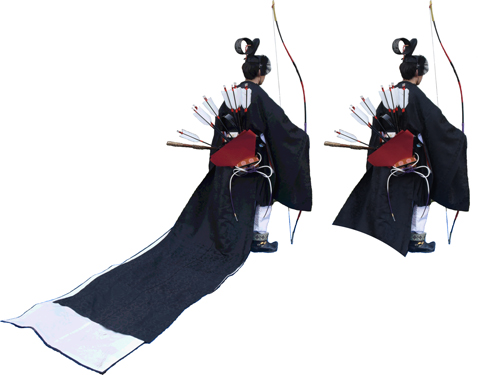

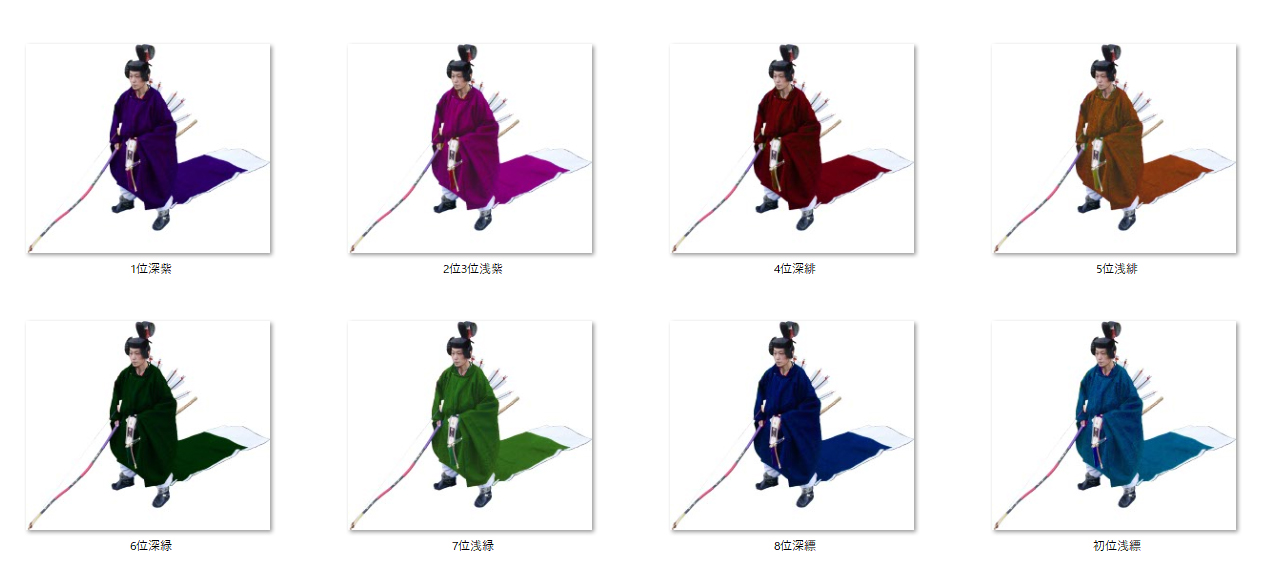

従四位下近衛中将をイメージした武官束帯をレリコジャパンさんに作って頂きました。兵衛督、衛門督でも同じです。但し位階によって細かい指定が沢山あるので完全には再現できていませんが。

なお源頼朝も任官した近衛大将となると従三位即ち公卿(従三位以上)となってしまい、偉すぎて武官なのに武官束帯を着ずに文官束帯を着るので殿上人である近衛中将にしました。そこで疑問が。三位の者が近衛中将になる場合の三位中将や四位の参議(公卿)が近衛中将を兼ねる宰相中将の場合、彼らは公卿としての身分を優先し文官束帯を着るのでしょうか?それとも近衛中将の職務を優先し武官束帯を着るのか疑問でしたが桜町殿行幸図で宰相中将は文官束帯を着ていました。官職よりも上の位階を持つ場合はその位階に合わせた装束を着る。 |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

束帯は平安時代以降の天皇以下公家男子の正装。文官と武官があり、上級武官が身に着けるものを武官束帯という。階級により黒、深緋、緑衫(りょくそう:縹)、朱紱(しゅふつ:浅緋)が存在する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

757年の養老律令の衣服令に中国に由来する朝廷官人の服装が規定されている。

・礼服:読みは「らいふく」。元日の朝賀の時だけ着用する。純中国風。

・朝服:通常勤務服

・制服:無位の者の勤務服

このうち朝服がそのメインパーツである石帯から束帯に呼び名が変化した。

中国戦国時代の趙の第6代君主武霊王(在位:紀元前325年 - 紀元前298年)が軍事力強化のため胡の騎射(北方騎馬民族の胡が用いていた馬に乗った戦士による馬上弓術)を取り入れた際(それまで中国軍は3名が御者、弓、戈を分担する戦車で戦っていた)、乗馬に適さない裾が長くいスカート状の中国服の代わりに遊牧民の乗馬に適した筒状の上着に細身の袴(胡服)を導入した。これが朝服のルーツである。

|

|

|

|

|

|

|

|

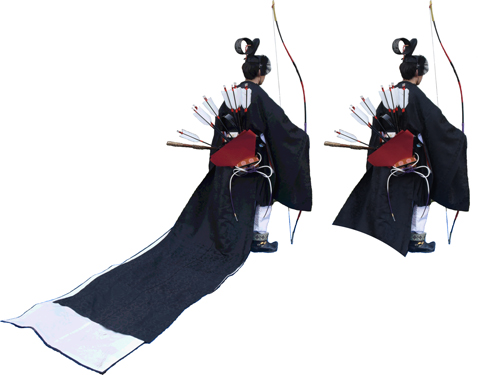

日本の武官束帯は強装束となり本来の騎乗用に用いるのは難しく、それどころか普通に着用するのも困難なものであるが、私はそこを敢えて騎乗して駈け回る。但し騎乗するに際してはそのままでは着崩れるので様々なな工夫が必要である。本来武官束帯の儀仗弓は右手に持つが、実際の騎射を想定して左手に持っている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 闕腋袍 (けってきのほう) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

袍は奈良時代以降に用いられた貴族の上着。元は位階により色が違ったが、平安中期には四位以上は黒に固定された。武官の袍は闕腋袍。腋(わき)が闕(欠)けている=縫われずに開いているの意。活動し易いように両脇の袖付けの下を縫い合わせない。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

裾は身分によるが長いので、単独で動く場合は太刀か石帯に掛ける。

|

|

|

|

|

|

裾は時代によって変わるが、室町時代には四/五/六位の裾の長さは4尺(約1.2m)。1817年に退位した第119代光格天皇が仙洞御所へ向う行列を描いた桜町殿行幸図では武官の裾は短裾(纔著:さいじゃく、足首までの長さ)に見える。

|

|

|

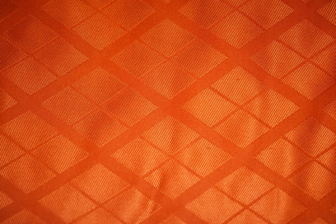

・袍の紋 |

|

|

|

|

|

|

位によって文様が違う

一位~五位:輪無唐草紋(左の写真)

六位以下:無紋 |

|

|

|

|

|

|

|

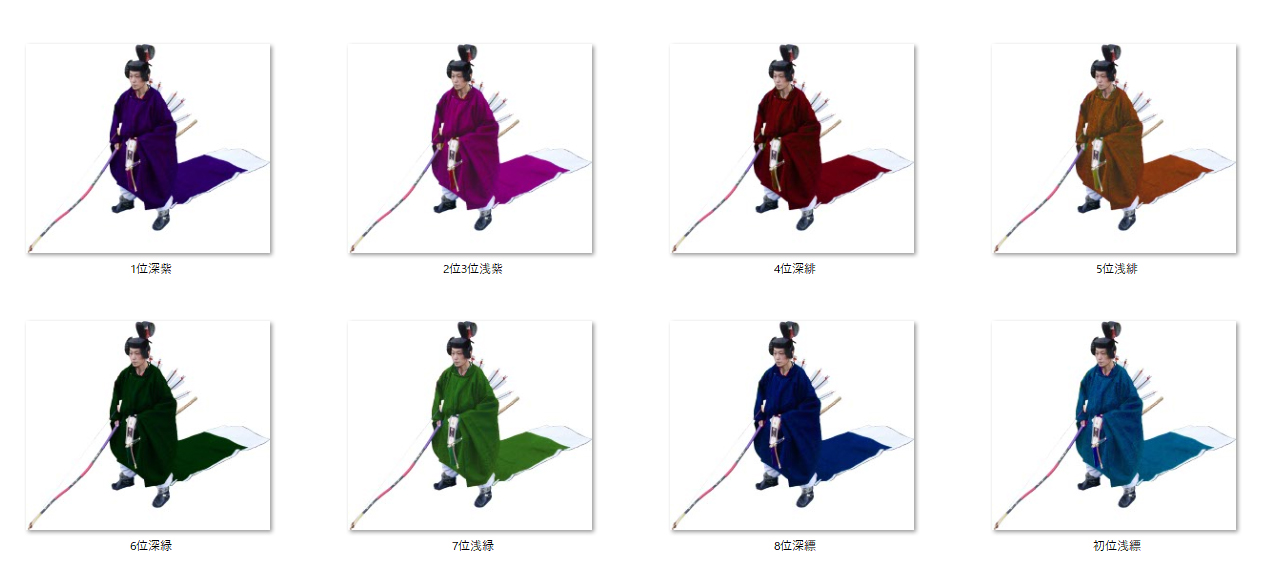

・袍の色 |

|

|

|

|

757年養老律令 衣服礼 |

|

|

|

|

|

一位:深紫、二位/三位:浅紫、四位:深緋、五位:浅緋

六位:深緑、七位:浅緑、八位:深縹、初位:浅縹 |

|

|

|

|

|

袍の色は757年の養老律令の衣服礼にて位階に応じて制定。当初8色であった。元々は聖徳太子の冠位十二階制度で冠の色を定めたのが始まり。

(画像は色、形状を正しく表しているものではない) |

|

|

|

|

|

|

|

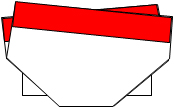

正歴(990~994年)頃 |

|

|

|

|

|

一~四位:黒、五位:深緋、六位以下:緑衫、検非違使、弾正台、太政官の五位:朱紱 |

|

|

|

|

|

紫は染色が難しく、また色は濃いほうが好まれたことから一位~四位は黒、五位は四位が使わなくなった深緋になった。六位以下の下級官人は七位以下が名目上で実際に任命されることが稀になったことから六位の緑に統一され緑衫(りょくそう)と呼ばれたが、藍染による縹に変更されても名前は緑衫のままだった。また非違を検断する立場の検非違使、弾正台、太政官(外記、史)の五位官人はそのまま律令に従い浅緋を用い、これは朱紱(しゅふつ)と呼ばれた。これらの色が現代まで続いている。

|

|

|

・高倉流と山科流 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

受緒の綴糸を外に出すのが高倉流、出さないのが山科流

蜻蛉を受緒に掛ける蜻蛉の縫付糸が”X”なのが高倉流、”+”なのが山科流

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 半臂 (はんぴ)、忘緒(わすれお) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

袍の下に着る胴着。下具(単、下襲)を纏め隠すもの。

その名は着用すると臂(ひじ)の半ばまでくる事に由来する。奈良時代や舞楽装束のものには短い袖があるが、本体の生地の幅が広くなり、袖が無くても臂の半ばに達することから袖が無くなったと思われる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

忘緒はかつて半臂を腰で縛っていた帯の結びの余りが装飾化したもの。太い帯では美麗に結び余らせることが難しいため切り離され、小紐で腰を縛り忘緒をかけて垂らすようになった。着用に際し忘れぬようこの名がついた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

襴(らん)には襞がついており、大きく広がり歩行を容易化する。闕腋袍は腋が空いているのでフル装備後も見える。

|

|

|

・半臂の省略 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

半臂有り |

|

半臂無し、下具が露出 |

|

|

半臂は下具(単、下襲)を纏め隠すもの。当初小袖がなく脇が空いた単、下襲では素肌が見える可能性があることから半臂で覆っていたのではないだろうか。武官束帯では袍の脇から中が見えるので必ず着用するが、文官束帯(冬服)では全く見えないので摂関時代の末には省略されるようになった。なお文官束帯(夏服)は生地が薄く透けるので着用した。

「今鏡」【ふぢなみの上第四 しらかわのわたり】に藤原道長の五男である藤原教通が冬に大御遊に参加し、くだけた場面で袍を肩脱ぎした際、皆下襲が露わになる中で教通のみがきちんと半臂を着用しており、周囲がいたく自らを恥じた、という伝承が残されている。

切半臂が現れると文官は夏服でも襴の部位は見えないため省略され胴のみの着用となり、近世に至ると胴も付けなくなった。

|

|

| |

・高倉流と山科流 |

|

|

|

|

|

|

半臂の裏の色は高倉流が黒、山科流が水色。。

強装束化すると着脱容易化のため襴を切り離した切半臂(きりはんぴ)が現れ、山科流はこれを継承。それまでの半臂は続半臂(つづきはんぴ)とも呼ばれ、高倉流はこちら。

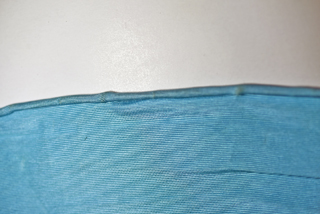

写真は裏縹の続半臂で山科/高倉折衷型。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 下襲 (したがさね)、別裾 (べっきょ) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

下襲は単の上に着る。当初は本体と裾が一体化していたが、皆が長い裾を好んだことから次第に長くなっていき、天暦元年(947年)に長さが規定されるとその後の幾多の改訂を経て高倉永行の装束雑事抄に載る長さが近世まで続いた。強装束化して着脱の容易化と出世する度に下襲を丸ごと更新する無駄を省くため裾が分離され別裾となった。なお天皇、皇太子は昇進が無いため続裾を用いる。

写真は公卿/禁色聴許の冬の料、表が白で裏は当初濃蘇芳であったが室町後期に黒となり、この組み合わせは「躑躅下襲(つつじしたがさね)」と呼ばれる。源氏物語第三十五帖

若菜下 第五段 住吉社頭の東遊びにて上達部(公卿)が黒の袍の肩を脱いで蘇芳の下襲の袖を引き出すシーンがある。

|

|

|

・躑躅下襲の紋 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

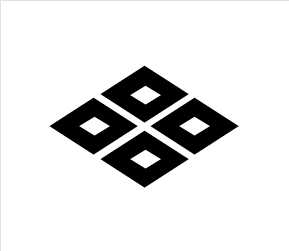

表:臥蝶丸(ふせちょうまる)

四羽の蝶が羽根を広げ、

臥せて向かうようにみえることから

|

|

裏:横菱遠紋 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 単 (ひとえ) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

裏の無い一重の衣のことで、本来は単衣と呼ぶものを略して単となった。元は下着だったもので源氏物語の時代には素肌に直接着ていた。

色は束帯の場合紅。上に着る衣よりも大型にすることで体の汚れを他の衣に付かないようにするものであったが、次第に豪華、大型化し下着に不向きとなり、小袖が下着として用いられるようになって、その上に着用するようになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

・捻り返し |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この単では省略されているが、単の生地の端は捻り返しといって捻って丸め(捻り返し)、糸で止める(糸捻り)。近世では糊で固める(糊捻り)。この水干で糸捻りが再現されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

・高倉流と山科流 |

|

|

|

|

|

|

繁菱(しげびし)

菱型を四つ並べた四菱が緻密な繁紋。高倉流では”幸菱”、山科流では”千剣菱”と呼ぶ。高齢者は菱を離した遠菱(とうびし)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 表袴 (うえのはかま) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

束帯の袴で、前合、腰一本、四巾。

幅が狭いため座り易いよう内側は縫い合わせておらず、裂けている部位を帯状の輪奈(わな)になった返襠(かえしまち)で覆う。

股だちの下端4ヵ所の相引(あいびき)は組紐を千鳥掛にして補強。

膝より下は膝継(ひざつぎ)といって共裂の裾が継ぎ足されている。

縁は於女里(おめり)、裏地の赤の平絹が表地より長く仕立てられている。

|

|

|

|

|

|

|

|

腰紐の蜷結び

|

|

於女里 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

夷懸(相引の組紐千鳥掛)

|

|

内股 |

|

|

|

|

|

|

|

・表袴の紋 |

|

|

|

|

|

|

窠に霰浮織(かにあられうきおり)

小型の格子文様である古代の霞文様を地紋様とし、その上に水鳥の巣を真上から見た窠文様を浮織で配した図柄。公卿/禁色聴許、若年の生地。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 大口袴 (おおぐちばかま) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

紅色の肌袴で、その名は裾を絞らない口が大きい袴、という意味。右合、四巾、袷仕立の切袴。元は下着だった。

腰紐は一本の紐になっている腰一本、本来は右腰で結ぶものだったが、強装束となると上にはく表袴の大きな結目と重なってしまうことから左腰で結ぶようになった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 襪 (しとうず) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

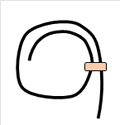

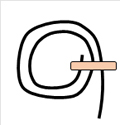

襪の発音は下靴(したぐつ)が訛ったもの。中国から伝わった履物で足袋の原型、指の先が分かれていない。小紐で足首に括り留める。「令義解」(833)により、「礼服」(らいふく:朝賀や即位礼で五位以上の官人が着る中国風装束)には錦、朝服(ちょうふく:朝廷に出資する際に着る服)には白の絹製の襪が指定されている。束帯は朝服なので白。

装束は基本裸足だが、束帯では靴を履くため、足を痛めないよう襪を履く。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 冠 (かんむり) 巻纓 (けんえい) 緌(おいかけ) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

巾(こじ)の中に髻が入り、それを簪(かんざし)で貫いている。纓(えい)は冠がまだ布だった時代、巾子と髻を縛った紐の余りが装飾化したもの。武官は警護の任務の際に纓を内に巻き巻纓冠と呼んだ。

緌(おいかけ)は馬の毛を束ねたブラシ状のパーツ。武官独自の装備だが、その役割は不明。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

纓(えい)は本来は垂纓(すいえい:下に垂らす)で文官束帯ではこれを用い、緊急事態においては活動の邪魔にならないよう纓先を外にして畳み夾木(はさみぎ/きようぼく:檜扇(ひおうぎ)を割ったもの)で挟み柏夾(かしわばさみ)とする。柏は白木を一つの漢字にしたもので、白い檜扇で作った夾木のこと。

|

|

|

・江戸時代の柏夾 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

・繁紋冠 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

冠の表面には本来羅(ら)という絹で織った網のような薄物に文様を織り込んだ文羅(もんら)が用いられていたが複雑な製法のため応仁の乱で製法が途絶え、その後は羅を簡略化した紗(しゃ)に文様を刺繍し繁く配置することで繁紋冠、五位以上の料となり五摂家それぞれに文様が生じ、それ以外の家は五摂家の門流となってその文様を用いた。(近衛門流:近衛、鷹司、九條門流:九條、二條、一條) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

近衛

(俵菱に一引) |

鷹司

(近衛の異紋) |

九條

(四目結) |

二條

(九條を小さく) |

一條

(四菱)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

・磯高冠 |

|

|

|

|

|

|

この冠は磯(冠の前の部分)が高く、磯高冠(いそだかのかんむり)、厚額冠(あつびたいのかんむり)と呼ばれる。対して低い冠は薄額冠(うすびたいのかんむり)と呼ばれている。摂関時代には薄額が若年、厚額が壮年の料とされたが、薄額では暑いことから専ら厚額が用いられたが、室町時代に混乱し小型の薄額が用いられるようになった。但し勧修寺家は東大寺に伝えられた冠の木型から近世においても磯高冠を使用し続けた。

|

|

|

・緌の役割 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

緌の役割は不明、一説にはブリンカー(競走馬の後や横の視界を遮り前方へ意識を集中させる装備)ではないかとも言われているが、私はそれはないと思っている。何故なら細い紐一本でぶら下げているだけなので風圧を受けるとすぐに裏返り、ブリンカーの役目を果たさない。随身庭騎絵巻でも裏返っている様子が描かれている。それに戦闘の際視界は開けているほうが良い。

|

|

|

・高倉流と山科流 |

|

|

|

|

| 高倉流 |

山科流 |

| 通常 |

非常時 |

通常 |

非常時 |

|

|

|

|

| 黒漆 |

白木 |

白木 |

黒漆 |

| 一巻半 |

二巻 |

|

|

|

武官の巻纓冠は黒漆塗の夾木を用いたが、鎌倉時代の頃非常事態には白木にした。現在高倉流がこれを受け継ぎ纓は一巻半。山科流では通常は白木、非常事態には黒漆塗の夾木を用い纓は二巻とした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 鞋沓 (かのくつ)、半沓(ほうか) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

鞾沓 |

|

半靴 |

|

|

・鞾沓

鞾は儀式用の束帯の沓。元は革製だったが装飾化して木製となった。

鞾氈(かせん)は立挙(たてあげ)に錦を貼ったもの。赤地錦は若年の料、殿上人以上は紺地錦。

鞾帯(かたい)は元々は革製だった頃鞾を縛って固定するための帯だったが、木製になって使用しない装飾となった。

表面の溝は革だった頃の皺の表現。

・半靴

鞋沓を省略したもので牛革製の騎乗用の沓。本来は靴帯が無い。鞋沓が木製になると騎乗できないことから再び革製の靴を作る必要があった。

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 石帯 (せきたい) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

束帯の語源となった石帯は元は石飾りのついた普通のベルトであったが、強装束になって袍を着込め易いように前方を組紐にし、本帯(背後)、上手(ベルトの余り)に別れた。身分や着用場面により石の種類、形が細かく指定される。

石の種類

玉 天皇、公卿

瑪瑙 関白、四位

犀角 四位、五位

白石 大外記

牛角 六位、検非違使

石の形と並び

巡方 ■■■■■■■■■■ 儀式

丸鞆 ●●●●●●●●●● 日常

通用帯 ●●■■■■■■●● いつでも

|

|

|

|

|

|

|

|

この石帯は瑪瑙の丸鞆で四位の料、日常や舞の際に着用。この世に8本しか存在しないという設定になっている。

|

|

|

・高倉流と山科流 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

石を綴じる糸の裏が”V”になるのが高倉流、”#”になるのが山科流。写真は高倉流。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 平箶籙 (ひらやなぐい) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

間塞有り |

|

間塞無し |

|

|

矢を入れる容器。矢を扇型にして方立(ほうだて)に差し、戦闘開始を告げる鏑矢を左端に他から離して落矢(おとしや)とする。紙の間塞(まふたぎ)で矢の乱れを隠す。

矢の数は衛府官装束抄によると28隻に平題(いたつき:練習用の先の尖っていない小さい鏃)矢を2隻と規定。鎌倉時代に22隻となり、山科流ではその2隻を落矢とするが、高倉流では総本数を15隻に減じ、2隻1組に1隻を落矢とする。また二組の矢の左を上にするのが高倉流、右を上にするのが山科流。

|

|

|

|

|

|

・名所 |

|

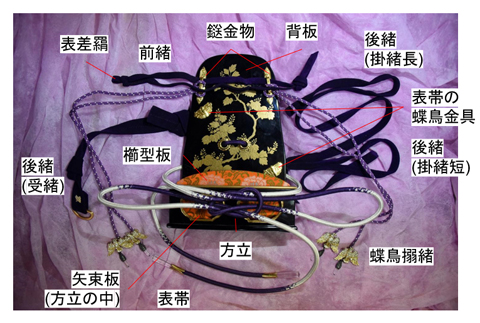

|

|

|

|

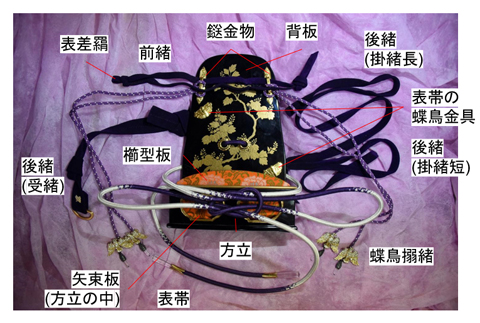

背板(せいた):殿上人の方立には蒔絵が入る。

方立(ほうだて):矢を収納する部分

櫛型板(くしがたのいた):矢配板と鏃を前後から挟む錦で包んだ板

表帯(おもておび):背板に通す丸打組緒で通常は方立の前で諸羂結(もろわなむすび)にするが、動揺の激しい時には解いて腰に結ぶ。

前緒(まえお):矢を扇状に固定する緒

表差羂(うわざしのわな):前緒の端、落矢を固定する輪

後緒(あとお):平胡簶を腰に縛る緒。便宜上受緒、掛緒とする。

蝶鳥搦緒(ちょうとりからめお):矢を縛る緒即ち矢把緒(やたばねのお)で先端に蝶鳥金具を入れている。

鎹金物(かすがいかなもの):前緒、蝶鳥搦緒を通す金具

|

|

|

|

|

|

|

|

・背板 |

|

|

|

|

|

|

矢を搦め負い緒を着ける板。位階により装飾が指定される。

・公卿:梨地蒔絵/梨地螺鈿/木地螺鈿

・殿上人:黒漆蒔絵/木地螺鈿

・検非違使:沃懸地

・六位以下:黒漆無紋

|

|

|

|

|

|

|

|

・表帯 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

公卿:蘇芳緂

近衛中将/少将:蘇芳と青を交えた緂

その他:紫緂/紺緂 |

|

先は水晶の露 |

|

|

|

|

|

|

|

・間塞 |

|

|

|

|

|

|

間塞は薄様又は檀紙。年齢で色が変わる。若年は紅梅、壮年は妻紅、老年/検非違使は白。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

・矢 |

|

|

|

|

|

|

|

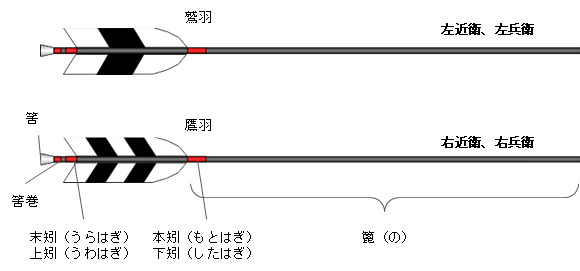

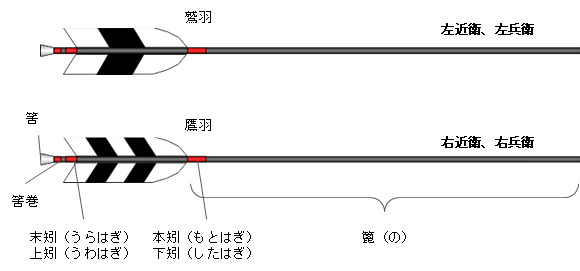

羽は二枚羽、元は左近衛/兵衛府長官/次官の矢の羽は鷲の大中黒、右近衛/兵衛長官/次官は鷹の切斑(きりふ)であったが、鎌倉時代には近衛府長官/次官が切斑、それ以外の指定はなくなった。樺矧(筈巻や末/本矧)は間塞や弓の樺と同じ色、若年を赤、年齢とともに薄め宿老を白とする。なお検非違使は羽も矧も白。篦は黒漆塗。

|

|

|

|

|

筈は彫込がなく威儀専用。堂上家(殿上に上がることを許され、公卿になれる家柄)が水晶、地下が牛の角筈。 |

|

|

|

|

|

|

|

・高倉流と山科流 |

|

|

|

|

| 高倉流 |

山科流 |

| 表 |

裏 |

表 |

裏 |

|

|

|

|

| 左にずらし、裏を折り返さない |

右にずらし、裏を折り返す |

|

|

|

間塞は流派で折り方が違う。左にずらし、裏を折り返さないのが高倉流、右にずらし、裏を折り返すのが山科流。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 平緒 (ひらお) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

平緒は剣を佩くための帯で、唐組という豪華な組紐に刺繍を施したもの。

本来は1本の帯であったが、結びの余りを別にした切平緒となった。

|

|

|

|

|

平緒を三つ折りにして太刀の二の帯取に通す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平緒を石帯の間に通し一の帯取に通す。正面で平緒を結び垂を正面にセット。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 錺剣、飾太刀 (かざだち) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

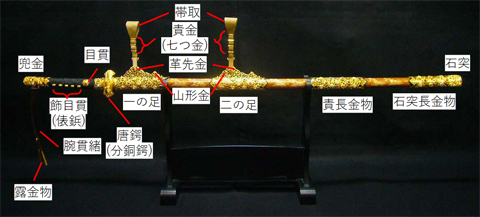

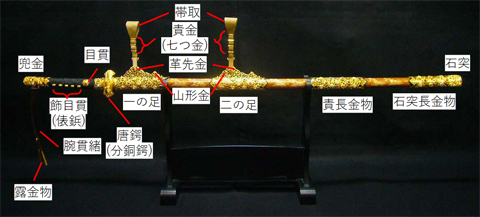

錺剣は重要な儀式において用いられた剣で、極めて豪華であるため調達が困難、鎌倉時代には用いられなくなった。日本の太刀の特徴である反りがなく、古代の直刀の名残を残している。金具の形状はササン朝ペルシアの遺物に共通点が見られる。刀身は木や鉄板で代用。

この剣の名称は「金沃懸地塗花喰鳥文螺鈿錺剣」(きんいかけじぬりはなくいどりもんらでんかざたち)。特注で作って頂いた。本来錺剣は実戦では使用しないので刀身は木や鉄板であるが、模造刀身にした。

|

|

|

|

|

|

|

|

・名所 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 笏 (しゃく) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

笏は本来「こつ」と発音するが、「骨」に通ずるのを嫌い、長さが約一尺であることから「しゃく」となった。儀式の際に作法や式次第を書いた紙を貼るものであったが、次第に威儀を正すためのものとなった。本来五位以上は象牙だったが、入手困難のため木笏が用いられた。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 檜扇 (ひのきせん) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

檜扇は元は記録用の木簡を綴じたものが原型と考えられている。板数は公卿は25枚、殿上人は23枚。これは当初1尺の角棒から8枚の板が取れこれを一重の扇としたのであるが装束の発展と共に枚数が増し、男性用は懐中に程よい三重即ち24枚の扇となるも、4の数字を嫌い1枚増減して23,25枚としたためである。なお女性は更に豪華さを求め五重(40枚→38,39枚)の扇を用いる。

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| 帖紙 (たとう) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

帖紙は歌の詠草に用いられる紙が装飾化したもの。装束雑事抄によれば15歳までは紅色の重紙、25歳までは檀紙に金銀箔を散らしたもの、それ以上は拍檀紙を用いる。笏と檜扇を差し懐に入れる。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

| 銀魚袋 (ぎんきょたい) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

表 |

|

裏 |

|

|

魚袋は唐において宮門を通過するための勘合符だったが、日本では装飾品となった。木の箱に鮫皮を貼り、表に波と魚6匹、裏に魚1匹の金具を取り付ける。色は公卿は金、殿上人は銀。

本来の姿は不明で、これは1740年に復興した豊明節会の際に推定で復元した形状。

|

|

| |

|

|

魚袋の位置は原則石の1~2個目の間だが着用者に体格により変更して右腰後方にする。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

| 儀仗弓 (ぎじょうのゆみ) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

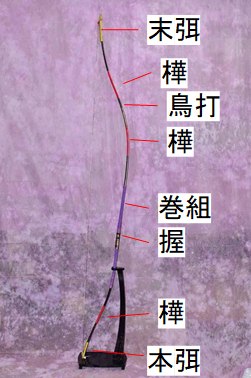

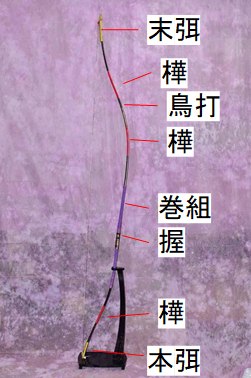

束帯で持つ装飾化した弓。戦意が無いことを示すために基本的に右手で持つ。後鳥羽上皇の『世俗浅深秘抄』に「公家は弓を右手に持ち、武家は左手に持つ」とある。

弭(ゆはず):末弭(うらはず)、本弭。公卿が金、殿上人が銀

鳥打:梨地や螺鈿に蒔絵。元は射落とした鳥を叩いて打ち殺す部位。

樺:紅梅色から白(高齢になるほど薄く)。元は破損し易い節を樺巻で補強したもの。

巻組:紫紐

握:錦、綾

本物の入手は困難、これは公卿用を自作したもの。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 武官束帯の重量 |

| |

|

|

|

|

| |

束帯で乗馬するにあたり斤量を把握するために重量を測定、約13.4㎏。但し沓は半沓。あくまで現代物の重量で、測定誤差もある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

巻纓冠 |

: |

302g |

|

|

石帯 |

: |

540g |

|

小袖 |

: |

472g |

|

|

魚袋 |

: |

78g |

|

単 |

: |

498g |

|

|

平緒 |

: |

158g |

|

大口袴 |

: |

764g |

|

|

錺剣 |

: |

1,928g |

|

表袴 |

: |

1,088g |

|

|

平胡簶 |

: |

1,122g |

|

下襲 |

: |

1,192g |

|

|

帖紙 |

: |

97g |

|

別裾 |

: |

996g |

|

|

笏 |

: |

66g |

|

半臂 |

: |

924g |

|

|

檜扇 |

: |

74g |

|

闕腋袍 |

: |

1,583g |

|

|

儀仗弓 |

: |

580g |

|

襪 |

: |

98g |

|

|

|

|

|

|

半沓 |

: |

846g |

|

|

鞋沓 |

: |

1,512g |

|

|

|

|

|

|

|

|

甲冑に比べれば軽く全身に荷重が分散されるので楽。但し以下の点に注意。

・冠:しっかり固定

・闕腋袍、続裾:石帯上手から外れないように

・表袴:裾が沓から飛び出さないように

・帖紙、笏、檜扇:懐から飛び出さないように

・石帯:上手が本体から外れないように

・錺剣:バランスが悪いので鞘が下がって馬のお尻を叩かないように

・平胡簶:傾きすぎない、矢が乱れないように

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

・参考 大鎧の重量 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

本体(奉納飾):約13㎏、小具足:約2.6㎏、装束等:約1.8㎏、武装:約3.5㎏

計約21㎏ 肩にぶら下げるので重量以上に重く感じ、耐えがたい辛さ。

紺糸裾濃縅鎧 / 赤糸威鎧 / 小桜韋威鎧

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

Copyright(c) 2005 Dazaishouni All Rights Reserved. |

|

|

| |

|

|

|

|